非遺·人間丨昌黎趙家館餃子:舌尖上的“一口鮮”

記者 高揚

“北方人,不論貴賤,都以餃子為美食。鐘鳴鼎食之家有的是人力財力,吃頓餃子不算一回事。小康之家要吃頓餃子要動員全家老少,和面、搟皮、剁餡、包捏、煮,忙成一團,然而亦趣在其中。”梁實秋先生《雅舍談吃》中有一篇題目為《餃子》的文章,說的就是咱北方人會制造各種借口來吃餃子,餃子已成為家家戶戶日常的美食。

趙家館餃子不僅在昌黎路人皆知,在冀東、京津、東北一帶也享有盛譽。

趙家館餃子不僅在昌黎路人皆知,在冀東、京津、東北一帶也享有盛譽。

提起趙家館餃子,不僅在昌黎路人皆知,在冀東、京津、東北一帶也享有盛譽。本地人認準這老字號飯館做的餃子,到了旅游旺季,許多外地人慕名而來,就為了品嘗舌尖上的“一口鮮”。

面與餡的歡歌

11月14日下午1點,來到位于昌黎縣城鼓樓東大街的趙家館總店時,已經(jīng)過了“飯點”。顧客最多、店里最熱鬧的午飯時刻雖已過,但仍有幾桌食客或埋頭吃著熱騰騰的餃子,或推杯換盞聊聊日常的趣事。

俗話說“舒服不過倒著,好吃不過餃子”;俗話說“餃子就酒,越喝越有”;俗話說“大寒小寒,吃餃子過年”;俗話說“出門餃子進門面”……俗話說了這么多,匯成一句話,人們就是愛吃餃子,愛吃這口面和餡兒裹在一起的味道。

在趙家館點一份餃子,小巧玲瓏的圓籠竹屜上擺放了14個蒸餃,餃子個個晶瑩剔透,皮薄如同輕裹著輕美的紗衣。海米的鮮香,角瓜的清甜,韭菜的清爽,豬肉的豐盈,各種味道完美融合在一起,咬上一口,湯汁在口中四溢,充滿整個味蕾。

制作餃子是面與餡的歡歌,肉的選料如何、和面的水溫高低、蔬菜的配比多少、海鮮怎么搭配、制作手法不同,都會呈現(xiàn)不同的味道。

“很多餃子館的餡兒是一團肉丸,你看我們制作的餃子,肉也不少,但餡兒是散的,餡兒散而味鮮,吃起來隨口如意,人們就喜歡吃。”趙家館傳承人趙志強告訴記者,店里的餃子都是純手工制作,和面時用100℃的開水燙面,揪成的面劑子大小均勻,一個劑子搟7下,這樣的餃子皮兒雖薄,卻別有一番韌勁。餡料用的肉也有講究,只選豬的前槽肉——這個部位的肉質(zhì)細嫩鮮美。

趙家館的蒸餃皮薄而不黏,看上去水水靈靈,吃起來香而不膩,風(fēng)味獨特。最初,趙家館只有什錦和素三鮮兩種蒸餃,經(jīng)過傳承人的研制和開發(fā),如今的餃子可謂五花八門、琳瑯滿目:茴香餡、驢肉餡、大蝦餡、鲅魚餡、鮮貝餡、皮皮蝦餡、蚶子餡、八爪魚餡,就連不常見的河豚餡都能在這里吃到。隨著季節(jié)變化,還會推出時令食材的“限定款”餃子,凡此種種,趙家館的餃子品種能有20多種。

回味無窮的秘訣

趙家館的餃子不僅鮮,還多汁,類似南方的灌湯包一樣,記者很納悶:“這個汁兒是從哪來的?”

“這都是食物自帶的水分!保留這些汁水,需要把控許多細節(jié)。”趙志強說。

“包餃子用的菜不要泡水、要快洗,洗完了手工快切,不能用機器破碎,因為蔬菜有纖維,用機器就把植物纖維破壞了,餡兒就容易出水,鎖不住水分。”

“把肉、菜、海鮮這些和餡兒用的材料都準備好了,先別拌在一起,要等面劑子揪完了、皮兒搟好了,要包餃子的時候再混合。這樣,沒等餡兒出水,咱就給包上了。”

“加入調(diào)味品也有順序,如果餡兒里鹽加早了,蔬菜就容易出水,餃子吃上去就很柴,嘗不到青菜的鮮味兒。”

趙家館傳承人趙志強在精心調(diào)制餃子餡。

趙家館傳承人趙志強在精心調(diào)制餃子餡。

說起趙家館餃子多汁的妙招,趙志強娓娓道來,他告訴記者,這些看似簡單的餃子制作細節(jié),從他爺爺創(chuàng)立趙家館時,就開始講究起來了。

老昌黎人常把趙家館餃子稱為“趙老二的餃子”。趙家館餃子的創(chuàng)始人“趙老二”,本名趙福元,是趙志強的爺爺。

趙志強告訴記者,他的爺爺趙福元起初經(jīng)營一個小飯攤,主要是賣煮餃子,后來有了固定營業(yè)點,才正式起名“趙家館”。

趙福元用盡心思鉆研做餃子的手藝,廢寢忘食地試驗,把皮薄餡散的煮餃,變成了有著同樣特色的圓籠蒸餃。由煮變蒸,餃子原有特色不僅沒有改變,反而更加鮮明地體現(xiàn)出來。

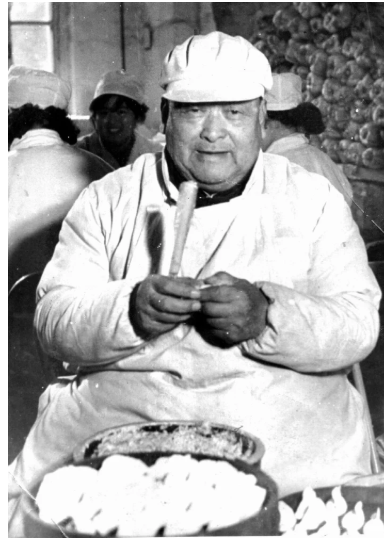

“餃子大師”趙福元師傅生前工作照。

“餃子大師”趙福元師傅生前工作照。

到趙家館來上一屜蒸餃,吃的不僅是純正的老味道,更是一種文化。20世紀50年代,在全國飲食行業(yè)大比武中,趙家館餃子脫穎而出,一舉奪得全國餡制品之冠。當(dāng)時,劉少奇曾為“趙家館”親筆題寫了“京東第一家”的牌匾。趙家館還曾接待過京劇大師荀慧生、尚小云、奚嘯伯等藝術(shù)大師。這是何等的風(fēng)光和榮耀。

20世紀90年代以來,趙家館榮獲中華美食名店、中國餐飲名牌企業(yè)、河北省著名商標企業(yè)、河北省誠信企業(yè)示范單位、秦皇島市十佳風(fēng)味名吃等多項殊榮,也是我市首家“中華老字號”企業(yè)。趙家館餃子制作技藝在2007年入選河北省第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

一塊“回味無窮”手寫牌匾高高掛在趙家館總店的墻上,十分醒目,想必是某位食客品嘗了餃子之后,愛上了這鮮美的味道,即興所寫。

“小小的餃子讓人回味無窮,沒有什么秘密和絕招,就是用心做好細節(jié)。”趙志強說。

把“良心”包在餃子里

每天,趙志強堅持去市場采買食材。清晨5時許,他就會出現(xiàn)在趙家館的廚房,和面、拌餡、包餃子,親力親為,一直忙活到晚上9點。有時候即便不親自上手做,他也會站在一旁監(jiān)督員工制作餃子的全過程。“這樣有掌控感,能把控好質(zhì)量,從原材料到上桌的餃子,才會讓食客吃得放心。”

趙家館的工作人員正在包餃子。 (本版圖片由被采訪者提供)

趙家館的工作人員正在包餃子。 (本版圖片由被采訪者提供)

今年65歲的趙志強從1990年接班,到現(xiàn)在執(zhí)掌趙家館已有30多年了。原材料有好壞,價格也有高低,趙志強堅持用貴的。“就說海米吧,市場上海米的價格相差懸殊,有20塊錢一斤的,也有60塊錢一斤的,我就選貴的,價格上的差異會體現(xiàn)在口感上。”

為了用最好的海米,趙志強跑遍了北方的沿海城市,最后選定了遼寧省營口市一個小漁村出產(chǎn)的。對于海鮮的選擇,趙志強也有自己的標準,比如,八爪魚、鲅魚用渤海灣產(chǎn)的,鮮蝦仁用廈門產(chǎn)的。“好味道的精髓就在于用好的原材料,原材料好,味道肯定純正。”趙志強說。

趙家館餃子用餡也不是一成不變,而是隨著時令的不同,變換餃子品種。在春天,趙志強去市場采買最好的、最新鮮的面條魚,推出面條魚餡的餃子,一個餃子里放一條帶籽的面條魚,只賣20天,供不應(yīng)求,食客想吃得再等上一年。黃魚籽餡的餃子,很多人都沒見過,這是趙志強的獨創(chuàng),他專挑多籽的黃碟魚,只要遇到好的,多貴也會買回來做餃子餡兒,這種“限量版”的餃子只賣10天。“海里有,咱就做,海里沒了就做不了,絕不以次充好。”

如今,大多數(shù)人到一個地方旅游,習(xí)慣用手機在“大眾點評”“美團”上搜索當(dāng)?shù)氐拿朗常X得好吃還會拍個照、曬個圖,順便簡單寫幾句點評。

“每個餃子都是滿滿的湯汁,香迷糊了,吃得很滿足。”

“從北戴河返北京,中途來到趙家館就餐,蒸餃皮薄透亮,食材新鮮,很有特色的飯館,老人和小孩都愛吃。”

“在我小時候就跟爺爺一起吃這里的蒸餃,幾十年過去了,我?guī)е迌旱竭@里品嘗餃子,孩子吃的是美味,我吃的是回憶。”

……

到趙家館來一屜蒸餃,沒吃過的人嘗個新鮮,而吃過的人是為了留住回憶。

談到趙家館何以能夠在競爭殘酷的餐飲市場上占據(jù)一席之地,趙志強只用了一句話概括:“道理其實很簡單,就是守住良心,把‘良心’包在餃子里,趙家館的餃子就好吃。”

編輯:韓冰

責(zé)編:李志財

編審:劉福慶

監(jiān)審:王勍